初审编辑:牛卓倩

责任编辑:李春勇

在南京某中学初一年级的教室里,13岁的浩浩曾是老师眼中的“问题学生”。课堂上,他像一台失控的“小马达”,铅笔在课桌上敲出密集的鼓点,橡皮被掰成小块抛向空中,甚至趁老师转身板书时突然站起来模仿动画人物的动作,引得全班哄堂大笑。课后作业对他而言更是“灾难现场”——字迹歪歪扭扭如蚯蚓爬行,数学应用题漏看条件、语文阅读理解答非所问,原本半小时能完成的作业常常拖到深夜。更让父母揪心的是,浩浩因频繁被同学投诉“打扰学习”而逐渐变得孤僻,甚至开始抗拒上学。

一、多动“枷锁”:困住少年的成长脚步

浩浩的多动症状始于幼儿园时期。据母亲回忆,他从小就比同龄孩子好动:2岁时撕碎整本绘本,4岁在超市挣脱手跑丢,7岁学骑自行车时摔得膝盖血肉模糊仍要继续。父母曾以为“男孩调皮是天性”,直到小学三年级时,班主任无奈地说:“浩浩的注意力连5分钟都集中不了,这样下去连初中都考不上。”他们才意识到问题的严重性。

在医院确诊为“注意缺陷多动障碍(ADHD)”后,浩浩接受了半年药物治疗,但效果并不理想。孩子抱怨“吃药后胃不舒服、头晕”,注意力虽稍有改善,情绪却变得暴躁易怒,甚至因小事与父母激烈争吵。正当全家陷入绝望时,朋友推荐的南京妇儿堂医院郭小州医生,成为他们最后的希望。

二、精准诊疗:郭医生的“三把钥匙”

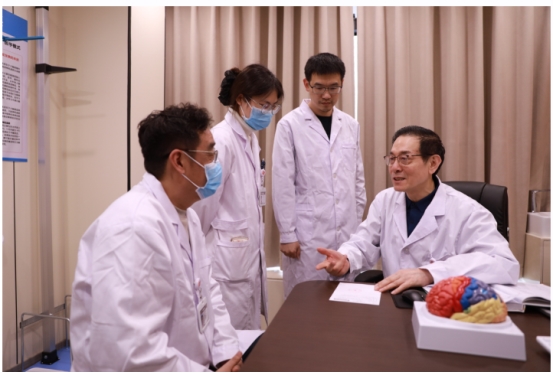

2025年4月,浩浩父母带着他来到南京妇儿堂医院,见到了郭小州医生。用温和的语气对浩浩说:“别担心,我们一起把身体里的‘小马达’调慢一点。”这句话让紧张的浩浩渐渐放松下来。

郭医生为浩浩进行了全面评估:

脑功能定位检测(PGZ):显示其前额叶皮层激活不足,注意力相关神经通路存在异常;

多动症评估量表:得分仅28分(同龄儿童平均75分),确诊为“注意缺陷伴多动型”;

沙盘游戏分析:浩浩构建的沙盘场景混乱无序,暴露出情绪调节障碍;

家庭环境评估:发现父母因工作繁忙,对浩浩的陪伴较少,且教育方式存在矛盾——母亲过度溺爱,父亲则严厉批评,这种家庭氛围加重了孩子的焦虑情绪。

基于评估结果,郭医生制定了康复方案”:

心理-行为矫正:通过认知行为疗法(CBT)帮助浩浩识别冲动行为,并教会他“深呼吸-数数-思考”三步法;与父母开展家庭治疗,调整教育方式,减少批评指责,增加陪伴时间;与学校沟通,将作业拆解为小目标,每完成一项给予即时表扬。

三、蜕变:从“问题学生”到“专注少年”

治疗第10天,浩浩母亲惊喜地发现,儿子写作业时不再频繁起身喝水;第20天,班主任反馈“浩浩今天主动举手回答了2次问题,且答案准确”;第30天复诊时,脑功能检测报告显示其注意力稳定性提升45%,沙盘游戏中的场景变得有序,浩浩还兴奋地告诉郭医生:“我现在能听完一整节数学课了!”

更令人欣喜的是,郭医生发现浩浩在机器人编程方面展现出超常的逻辑思维能力。他建议父母为浩浩报名科技兴趣班,将多动症的“高能量”转化为创造力。如今,浩浩不仅在学校机器人比赛中获得二等奖,成绩也从班级倒数跃升至中游,还交到了几个志同道合的朋友。

“郭医生不仅治好了我的病,还让我发现了自己的特长。”浩浩在复诊时感激地说。母亲则哽咽着表示:“以前我们总觉得孩子‘没救了’,是郭医生让我们明白,多动症不是缺点,而是需要正确引导的潜能。”

四、医者匠心:三十载守护儿童健康

“每个孩子都是一颗独特的种子,多动症儿童只是需要更精细的呵护。”郭医生常说,“我们的目标不仅是缓解症状,更要帮助孩子发现自己的优势,实现人生价值。”正如浩浩的案例所示,在郭医生的精准诊疗和个性化干预下,曾经被多动症“困住”的少年,终能破茧成蝶,拥抱属于自己的精彩人生。

郭小州 /教授/儿科名医

特聘上海著名中医儿科专家

师从任应秋、刘渡舟著名中医大师

从事儿科临床工作近40年

中华中医药协会儿科分会委员

上海市优秀医疗卫生工作者

【声明:本内容转载于网络,不属于本网观点。仅作健康科普,不用于任何商业广告目的,且不提供诊疗建议,也不能替代医院的检查和治疗。如有相关疾病,请及时去正规医疗机构就诊,谨遵医嘱。文中图片等内容如有侵权,请联系编辑删除。】

初审编辑:牛卓倩

责任编辑:李春勇